|

Halbjahreszeitschrift, Heft 19, März 2004

Frauen - Medizin - Wissenschaft - Information

an der UzL

I n h a l t

- Editorial

- Beiträge

- Aktuelles aus der UzL

- News

Editorial

Beim

diesjährigen Jahresempfang fragte die Ministerin für

Bildung, Wissenschaft Forschung und Kultur, Frau Erdsiek-Rave, warum

nicht genauso viele Frauen habilitieren wie promovieren. Die Antwort

findet sie in der Auswertung unserer Umfrage zur Arbeitssituation von

Ärztinnen und Ärzten in Wissenschaft und Forschung, die

jetzt vorliegt.

Und

zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Kinderbetreuung

bringt die vorliegende Untersuchung in der Tat nichts Neues, sondern

bestätigt nur vergleichbare Studien. Noch immer fehlt es an

Kinderbetreuung, insbesondere an Krippen- und Hortplätzen. Da

die Hauptlast der Familienarbeit, wie gehabt, auf den Schultern der

Frauen ruht, ist die geringe Habilitationsquote von Frauen kaum

verwunderlich.

Das

Thema Kinderbetreuung ist zu einem Dauerbrenner geworden. Zunächst

als typisches „Frauenthema“ abgetan, hat sich nunmehr die

Qualität der Diskussion darüber verändert: Spätestens

die Auswertung der Hamburg-Wahl hat die politische Dimension dieses

Themas deutlich gemacht: Kinderbetreuung und Schulbildung rangierten

bei den Wählerinnen und Wählern unter den 5 wichtigsten

gesellschaftspolitischen Themen.

Trotz

dieser neuen Gewichtung und trotz inzwischen unzählbarer

Studien, die die gesellschaftliche Bedeutung von Kinderbetreuung und

Bildung unter den unterschiedlichsten Fragestellungen untersucht

haben, scheint eine sichtbare Trendwende nicht greifen zu wollen.

Alle

Politikerinnen und Politiker reden zwar von verstärkten

Anstrengungen in diesem Bereich, jedoch umgesetzt wird eher das

Gegenteil: die desolaten Haushalte der Gemeinden und Städte

ermutigen diese kaum, neue Betreuungseinrichtungen für Kinder zu

etablieren oder bereits bestehende zu erweitern. Selbst die dringend

notwendige Renovierung von Schulen und ihrer Ausstattung scheint auf

einmal nicht mehr so wichtig zu sein. Schulbücher sind völlig

veraltet und in den Labors, wenn es sie denn gibt, sind aktuelle

naturwissenschaftliche Versuche nicht mehr durchführbar.

Vor

diesem Hintergrund erscheint die Diskussion um die Errichtung von

Elitehochschulen geradezu zynisch.

Bleibt

die Frage: Woher soll die sogenannte Elite eigentlich kommen?

Lübeck

im März 2004

Sabine

Voigt

Beiträge

Studie: "Perspektiven deutscher Wissenschaftlerinnen in der EU Forschungsförderung"

Eine

Zusammenfassung

Von

C.Färber, K. Babbe-Voßbeck u.a.

Die

Studie wurde im Auftrag der Kontaktstelle "Frauen in die

EU-Forschung" im EU-Büro des BMBF erstellt und befasst sich

detailliert mit den Gründen für die geringe Beteiligung

deutscher Wissenschaftlerinnen an den Forschungsrahmenprogrammen der

EU, insbesondere dem 5. Rahmenprogramm der EU.

Frauen

in der Wissenschaft sind in Deutschland im Vergleich zu anderen

EU-Ländern stark unterrepräsentiert. Eine Feinanalyse

zeigt, dass Fächer mit einer hohen Berücksichtigung in der

EU-Forschung eine besonders geringe Repräsentanz von Frauen

aufweisen. Wissenschaftlerinnen erreichen höhere Anteile in

schlechter ausgestatteten und mit weniger Forschungskapazität

versehenen Stellen, z.B. sind sie als Professorinnen an

Fachhochschulen höher repräsentiert als an Universitäten

oder Forschungsinstituten. Von besonderer Relevanz für die

Handlungsmöglichkeiten ist es, dass die qualifizierten

Potenziale von Frauen in Deutschland auf den höheren

Qualifikationsstufen nicht ausgeschöpft werden. Ferner ist es

bedeutsam, dass es eine erhebliche Diskrepanz zwischen den

Bundesländern gibt: Einige wenige Bundesländer wie Berlin

und Brandenburg erreichen in der Repräsentanz von Frauen

durchaus EU-Standard, andere wie Bayern ziehen den deutschen

Durchschnitt erheblich nach unten. Die Teilstudie zeigt erheblichen

Handlungsbedarf in der Verbesserung der Ausgangslage von

Wissenschaftlerinnen in Deutschland, sowohl bei den planmäßigen

Stellen als auch in der Drittmittelförderung. Auf EU-Ebene

bestand für das 5. Rahmenprogramm noch kein Gender-Monitoring,

das wissenschaftlich Tätige erfasst hat. Die Studie formuliert

Anforderungen an ein zukünftiges Gender-Controlling.

Die

zweite Teilstudie stellt eine teilstandardisierte Fragebogenerhebung

bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland dar. Die

Auswertung gibt Aufschluss über die wissenschaftlichen und

soziodemographischen Faktoren, die eine EU-Antragstellung und deren

Erfolg beeinflussen. Die Fragebogenerhebung führte in

erheblichem Umfang zu neuen und relevanten Ergebnissen. So ist

festzustellen, dass es Frauen trotz schlechterer struktureller

Ausgangsbedingungen gelingt, in der EU-Forschung mitzuwirken. Daraus

ist abzuleiten, dass sie im deutschen Wissenschaftssystem vielfach

unter Wert beschäftigt sind. Es zeigt sich eine hohe Korrelation

zwischen allgemeiner Drittmittelaktivität und EU-Forschung.

Deutlich wird auch, dass es sich auf Frauen auswirkt, dass die

EU-Forschung fachlich enger auf eingeschränkte Fächer in

den Natur- und Ingenieurwissenschaften zugeschnitten ist als die

nationale Förderung. Besonders aufschlussreich sind die Befunde

zu den soziobiographischen Faktoren: Eine Förderung von

Dual-Career-Couples und von Kinderbetreuung sind für den

deutschen Kontext erforderlich, aber es sind auch EU-Maßnahmen

denkbar.

Deutlich

zeigt sich die zentrale Funktion von Beratung und Netzwerken für

Frauen. Der Bildungshintergrund der Eltern, insbesondere der Mutter,

ist die Variable, die den Antragserfolg von Frauen aus Deutschland in

der EU-Forschung am ehesten erklärt. Dies ist ein positives

Ergebnis für die akademisch gebildeten Mütter, die ihren

Töchtern das kulturelle Kapital vermitteln , sich gegen die

Widrigkeiten des Systems durchzusetzen und ein negativer Befund für

das Wissenschaftssystem, das Herkunft und Habitus über Begabung

und Können stellt.

Teilstudie

3 besteht aus qualitativen Interviews mit erfolgreichen

Antragstellerinnen und Antragstellern. Ziel war es, eventuelle

Probleme oder Hindernisse für das Engagement von Frauen in der

EU-Forschung zu eruieren und Lösungsmöglichkeiten zu

diskutieren. In den Interviews zeigt sich besonders stark, wie

wichtig eine Vereinfachung des Antragverfahrens bei der EU ist. Dies

gilt auch für die Informationen, insbesondere für die

Verbesserung der elektronisch verfügbaren Informationen.

Deutlich wird auch der Bedarf nach spezifischer, individueller

Beratung und nach besonderen Unterstützungs- und

Empowerment-Maßnahmen für Frauen.

Aus

den Ergebnissen der drei Teilstudien wird ein Katalog von 25

Handlungsmöglichkeiten abgeleitet, die auf die Europäische

Union, den Bund, die Länder und die Wissenschaftsorganisationen

als Akteurinnen und Akteure abzielen. Die Forderungen gliedern sich

in fünf Handlungsfelder: Die Antragsverfahren in der

EU-Forschung, die Gestaltung der EU-Forschungsprogramme, spezifische

Gleichstellungsmaßnahmen in der EU-Forschung,

Gleichstellungsanforderungen an das deutsche Wissenschaftssystem und

die Gestaltung der Information und Beratung zur EU-Forschung für

deutsche Wisssenschaftlerinnen:

25

Vorschläge für 5 Adressatengruppen zur Gleichstellung von

Frauen in den Forschungsprogrammen der Europäischen

Union

Gestaltung der Antragsverfahren in der

EU-Forschung

1. Weniger aufwändige

Antragsverfahren

2. Übersichtlichere, transparentere

Antragsverfahren

3. Mehr Gewicht auf Wissenschaft und Inhalt

4.

Geschlechterblinde Gutachten

Gestaltung der

EU-Forschungsprogramme

5. Mehr Forschungsmittel für

geistes- und sozialwissenschaftliche Themen

6. Weniger Programm,

mehr Offenheit für einen Teil der Rahmenprogramme; klare

Aufträge in der Auftragsforschung

7. Weniger Quantität,

mehr Qualität in der Kooperation

Gleichstellungsmaßnahmen

in der EU-Forschung

8. Gender-Monitoring in der

EU-Forschung

9. Mittel zur Kompensation des Aufwandes

für Projektleiterinnen und Projektmitarbeite-

rinnen bei der

Geburt eines Kindes und in der Stillzeit

10. Differenzierte

Mindestquoten und Zielvorgaben für die Repräsentanz von

Wissen-schaftlerinnen in der

EU-Forschung

Gleichstellungsanforderungen an das deutsche

Wissenschaftssystem

11. Unbefristete Stellen für Frauen

in der Wissenschaft

12. Besetzung von

Leitungsfunktionen in der Forschung mit Frauen

13.

Höhere Forschungsanteile auf Stellen von

Wissenschaftlerinnen

14. Maßnahmen für frühe

Selbstständigkeit in der Forschung

15. Ernsthafte

Verpflichtung der Bundesländer und des Bundes zur Gleichstellung

von Frauen in der Wissenschaft.

16. Gender-Controlling und

Gender-Zielvorgaben in der deutschen Forschungsförderung

17.

Gezielte Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Wissenschaft und

Kindern auch für Frauen

in Deutschland

18.

Maßnahmen für Karrierepaare

19. Empowerment, Netzwerke

und Unterstützung für Frauen in der

Wissenschaft

Gestaltung der Information und Beratung zur

EU-Forschung für deutsche Wissenschaftlerinnen

20.

Benutzerinnenfreundliche Homepage

21. Wissenschaftskompatible,

zielgruppenorientierte schriftliche Informationen

22.

Zielgruppenorientierte Veranstaltungen mit individuellen

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern

23.

Kompetente Stellen für die Antragsberatung in räumlicher

Nähe sowie eine Lobby in Brüssel

24. Aufbau von

Netzwerken für Wissenschaftlerinnen in der EU-Forschung und

dauerhafte Etablierung einer Netzwerk-Stelle

25. Mentoring und

Coaching für Frauen in der EU-Forschung

Die

gesamte Studie kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden:

http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/fraueneuforschung/Links/Download/dat_/fil_561

Beiträge

Der

Deutsche Juristinnenbund geht in die Offensive und fordert endlich

Geschlechtergerechtigkeit bei den Tarifen der privaten

Versicherungswirtschaft. Die Forderungen der Juristinnen beziehen

sich auf die private Kranken- und Rentenversicherung. Folgende

Argumente sind hierfür ausschlaggebend:

Krankenversicherung

Der

djb fordert den Gesetzgeber auf, geschlechtsneutrale Beiträge in

der privaten Krankenversicherung gesetzlich vorzuschreiben. Dies

erscheint aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten. Art. 3

Abs. 3 GG verbietet jede Diskriminierung aufgrund des Geschlechts,

Abs. 2 S. 2 der Norm verpflichtet den Gesetzgeber, auf die

Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Rechtfertigungsgründe

für die höheren Krankenversicherungsbeiträge für

Frauen sind nicht zu erkennen.

1.

Die statistisch höhere Lebenserwartung von Frauen und die damit

verbundenen höheren Versicherungsleistungen rechtfertigen die

unterschiedlichen Beiträge schon deshalb nicht, weil die länger

lebenden Frauen auch länger Beiträge zahlen, mit denen die

Versicherungsleistungen abgedeckt sind.

Darüber

hinaus sind Frauen im Alter seltener krank und behandlungsbedürftig

als Männer, verursachen daher gerade in dieser Lebensphase

geringere Kosten.

2.

Die statistisch höhere Lebenserwartung von Frauen als

versicherungsmathematischer Faktor beruht darüber hinaus nicht

ausschlaggebend auf ihrem biologischen Geschlecht. Nach neueren

Untersuchungen spielen andere Faktoren wie Familienstand,

sozioökonomische Faktoren, Beschäftigung/ Arbeitslosigkeit,

Religion, Rauchen und Ernährungsgewohnheit eine wichtigere

Rolle. Das Geschlecht ist daher kein wirklich aussagekräftiger

Indikator für die Lebenserwartung, es ist lediglich gut

handhabbar für die Versicherungswirtschaft. Differenzierungen

aus Gründen der Praktikabilität sind grundgesetzlich jedoch

nicht zulässig.

3.

Die statistisch höheren Versicherungsleistungen für Frauen

beruhen auch auf den Kosten, die mit Schwangerschaft und Mutterschaft

verbunden sind. Die Zuweisung dieser Kosten über die höheren

Beiträge ausschließlich an Frauen wird nicht der

biologischen Tatsache gerecht, dass Männer ebenso wie Frauen an

der Entstehung dieser Kosten beteiligt sind.

4.

Darüber hinaus hat es die Versicherungswirtschaft bisher

versäumt offen zu legen, inwieweit sie solche, an das Geschlecht

anknüpfende Faktoren berücksichtigt und welche Auswirkungen

dies auf die Höhe der Beiträge hat. Deshalb kann z.B. der

Einwand der Versicherungswirtschaft, Schwangerschaftskosten

bestimmten die Beitragshöhe nur unwesentlich, nicht überprüft

werden. Überprüft werden kann insbesondere nicht, welche

Kosten die Versicherungswirtschaft zu den schwangerschaftsbedingten

Kosten rechnet. Auszuklammern aus dem Kostenvergleich zwischen Frauen

und Männern wären aber alle mit der sexuellen Beziehung

zwischen den Geschlechtern zusammenhängenden Kosten, angefangen

mit der durch die Verschreibungspflicht für die Pille

entstehenden Kosten über die ärztliche Betreuung der

Schwangeren bis hin zu nach der Entbindung notwendig werdenden

Behandlungen. Solange die Versicherungswirtschaft nicht zu der

geforderten Transparenz bereit ist, kann sie mit der bloßen

Behauptung der geringen Kosten-/Beitragsrelevanz nicht gehört

werden. Auch der Gesetzgeber kann keine sachgerechte Entscheidung

treffen, wenn er sich nicht ausreichend informieren lässt.

5.

Schließlich werden private Zusatzversicherungen zunehmend

notwendig, weil der Gesetzgeber Leistungen der gesetzlichen

Krankenversicherung kürzt. Das Abdrängen in private

Versicherungsverträge für Zusatzleistungen, die zuvor von

den gesetzlichen Krankenkassen mit geschlechtsneutralen Beiträgen

nach dem Solidaritätsprinzip erbracht wurden, darf nicht dazu

führen, dass nunmehr auch gesetzliche Krankenkassen wie die AOK

und Ersatzkassen für diese Zusatzleistungen

geschlechtsdifferenzierte Beiträge verlangen, wie der

Tagespresse zu entnehmen ist. Verfassungsrechtlich geboten ist

dagegen eine Regelung, die wie bei der privaten Pflegeversicherung

eine geschlechtsneutrale Beitragsgestaltung sicherstellt.

6.

Auch EU-rechtlich spricht alles für eine solche

Beitragsgestaltung. Die Annahme des Richtlinienvorschlags „ zur

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Frauen und

Männern beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern

und Dienstleistungen“ – KOM (2003) 657 endgültig –

durch die EU-Kommission beruht auf der eingehend begründeten

Erkenntnis, dass Handlungsbedarf des Gesetzgebers zu Einführung

von Unisex-Tarifen besteht, dem mehrere Mitgliedstaaten schon mit

entsprechenden gesetzlichen Regelungen nachgekommen sind.

Rentenversicherung

Der

djb fordert den Gesetzgeber auf, mit einem verfassungsrechtlich nach

Art. 3 Abs. 3 GG gebotenen privatrechtlichen Diskriminierungsverbot

dafür zu sorgen, dass Altersvorsorgeverträge bei gleichen

Beiträgen für Männer und Frauen auch zu gleichen

Leistungszusagen für beide Geschlechter führen. Auch ohne

ein solches Diskriminierungsverbot ist es verfassungsrechtlich sehr

bedenklich, Altersvorsorgeverträge steuerlich zu fördern,

die bei gleichen Beiträgen von Männern und Frauen

niedrigere Anwartschaften für Frauen auslösen. Der djb hat

entsprechend im Dezember 2000 in der öffentlichen Anhörung

des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung zur Einführung

der sog. Riester-Rente Stellung genommen.

Jetzt

geht die Bundesregierung berechtigt davon aus, dass die Akzeptanz der

steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge erhöht

werden muss. Die anstehende Änderung der Riester-Rente ist nach

Auffassung des djb der richtige Zeitpunkt und das geeignete

Gesetzesvorhaben, um das Gebot geschlechtsneutraler Tarifierung in

der privaten Altersvorsorge zu regeln. Die gesetzliche Änderung

ist verfassungsrechtlich erforderlich und erscheint europarechtlich

geboten.

1.

Die für die Forderung eines Diskriminierungsschutzes in der

privaten Zusatzversorgung entscheidende verfassungsrechtliche

Begründung ist, dass Art. 3 Abs. 2 GG einem Gesetzesvorhaben

entgegensteht, welches das Rentenniveau aller Versicherten absenkt

und für Frauen niedrigere Renten bei gleichen Beiträgen aus

der privaten Vorsorge erlaubt. Denn ein bisher formal

geschlechterneutrales solidarisches Alterssicherungssystem, das

bereits ein niedrigeres Versorgungsniveau für Frauen erbringt,

würde damit durch ein System teilweise abgelöst, das noch

schlechter für Frauen ist.

2.

Die bestehenden Nachteile der Beitragsäquivalenz werden in der

privaten Versicherung fortgeführt und noch erweitert, indem

Frauen aufgrund ihrer vorgeblich statistisch längeren

Lebenserwartung höhere Beiträge für die gleiche

Leistung erbringen müssen. Spätestens seit der Einfügung

von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG ist der Staat jedoch verpflichtet auf

eine Beseitigung der bestehenden Nachteile für Frauen

hinzuwirken und darf kein System schaffen (lassen), das noch

schlechtere Leistungen für das bisher schon benachteiligte

Geschlecht zulässt.

3.

Die ersten Untersuchungen zeigen hochgerechnet auf das Jahr 2008,

wenn 4% des Entgelts im Rahmen der privaten Vorsorge gefördert

werden können, als Resultat des jetzigen Umstiegs in eine

private Altersvorsorge nicht akzeptable Verteilungswirkungen:

Mit

dem Umstieg in die private Vorsorge verschlechtert sich die

Situation für alle bis 1965 geborenen Frauen, d.h. alle Frauen,

die bis 2030 in Rente gehen. Für die ab Mitte der 50er Jahre

geborenen Männer kommt es zu leichten Verbesserungen.

Im

Vergleich zu Ehepaaren ohne Kinder verschlechtert sich die interne

Verzinsung für Ehepaare mit Kindern.

Vorteile

können insbesondere ledige Männer bei höherem

Einkommen ziehen.

4.

Zusätzlich gibt es wichtige Argumente dafür, dass

geschlechterdifferenzierende Tarife im Entgeltbereich EU-rechtswidrig

sind. Soweit im Rahmen der privaten Altersvorsorge von Unternehmen

unterschiedliche Leistungszusagen an Männer und Frauen gegeben

werden sollten, wäre dies mit Art. 141 Abs. 1 und 2 EG-Vertrag

unvereinbar. Dies wird dazu führen, dass Arbeitgeber ein nicht

geplantes Vorsorgevolumen finanzieren müssen, wenn der

Europäische Gerichtshof, wie zu erwarten ist, die

Unvereinbarkeit solcher Verträge mit dem europäischen Recht

feststellen wird. Ein vergleichbares Problem mit erheblichen

zusätzlichen finanziellen Lasten für die Unternehmen gab es

bei den Betriebsrenten von Teilzeitbeschäftigten. Eine

eindeutige Vorgabe des Gesetzgebers hätte die Risiken für

Unternehmen vermieden und könnte sie jetzt deutlich abmildern.

5.

Die Verpflichtung zu geschlechtergerechten Tarifen in der

Versicherungswirtschaft entspräche im Übrigen dem

europäischen Standard. Im Gemeinsamen Bericht der EG-Kommission

und des Rates über angemessene und nachhaltige Renten 2003 wird

berichtet, dass in den Niederlanden eine gesetzliche Bestimmung

eingeführt wurde, die ab 2005 gleiche Leistungen für Männer

und Frauen auch in beitragsdefinierten Systemen vorschreibt. In

Frankreich legen die Versicherer für die private Alterssicherung

Unisextarife zugrunde. Die EU-Kommission hat am 5. Dezember 2003 den

Richtlinienvorschlag KOM (2003) 657 endgültig angenommen, der

Unisextarife vorgeben will. Die europäische Entwicklung spricht

also dafür, die Kapitalisierung der Alterssicherung für

Deutschland von Beginn an auf der Basis von Unisexstarifen zu

stützen. Die deutsche Versicherungswirtschaft würde so

künftig europaweit konkurrenzfähige Produkte anbieten

können.

Aktuelles

aus der UzL

Umfrage zur Arbeitssituation von Ärztinnen und Ärzten in der Wissenschaft und Forschung an der Universität zu Lübeck: Die Auswertung

Imke

Krebs und Sabine Voigt

Im

Frühjahr 2003 wurde von der Medizinischen Fakultät der

Universität zu Lübeck in Zusammenarbeit mit der

Frauenbeauftragten eine Umfrage gestartet, die die Arbeitssituation

in Wissenschaft und Forschung von Ärztinnen und Ärzten

analysieren sollte. Ziel dieser Befragung war, die Hindernisse

während der Promotion und Habilitation von Ärztinnen und

Ärzten zu erfassen und daraus ableitend zukünftige

Maßnahmen zum Abbau möglicher Hürden zu entwickeln

und umzusetzen.

Insgesamt

wurden 711 Personen angeschrieben. Nach einer Erinnerung sind 385

Fragebögen zurückgekommen, was einem Rücklauf von 55%

entspricht.

Von den 380 beantworteten Fragebögen (5 missings), wurden 173

(45,5%) von Frauen und 207 (54,5%) von Männern beantwortet.

Die

Ärztinnen waren mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren um

3,5 Jahre jünger als ihre männlichen Kollegen (38,5).

Beruf

oder Familie ?

Hinsichtlich

des Familienstandes zeigt sich, dass Ärzte häufiger

verheiratet sind (65%) als Ärztinnen (44%). Hier wirkt sich

möglicherweise noch die Tradition aus, dass ein verheirateter

Arzt als belastbarer gilt (die Ehefrau als Entlastungsfaktor für

die Familie), während einer verheirateten Ärztin stets die

Doppelbelastung Beruf und Familie zugeschrieben wird.

Interessant

sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse zur Anzahl der Kinder:

Von

den 173 befragten Frauen haben 109 keine Kinder. Das entspricht einer

Quote von 63%!

Von

den Ärztinnen mit Kindern, haben 38% ein Kind und 45% zwei

Kinder. Interessant wird es bei der Anzahl von drei Kindern: hier

haben Ärzte deutlich häufiger 3 Kinder (20%) als Ärztinnen

(8,5%).

Bei

der Frage, ob ihnen durch die Kinderbetreuung berufliche Nachteile

entstanden sind, haben nahezu 70% aller weiblichen Befragten mit „ja“

geantwortet, während nur 14% der männlichen Befragten diese

Frage bestätigten. Eine weitere Frage zu diesem Themenbereich,

die sich an alle Ärztinnen und Ärzte (mit und ohne Kinder)

richtete, lautete, ob sie glauben, dass ihnen durch Kinder

grundsätzlich berufliche Nachteile entstehen. Hier war das

Antwortverhalten noch deutlicher: 91,9% der Ärztinnen bejahten

die Frage gegenüber 35,1% ihrer männlichen Kollegen.

Dieses

Antwortverhalten könnte auch eine Erklärung für die

geringen Geburtenquoten bei Akademikerinnen sein, insbesondere bei

Wissenschaftlerinnen in den technischen und naturwissenschaftlichen

Fächern.

In

einer anderen bundesweiten Umfrage, die im Frühjahr 2001 bei den

weiblichen Mitgliedern der deutschen Physikalischen Gesellschaft

durchgeführt worden ist, kam heraus, dass von den insgesamt 3062

angeschriebenen Physikerinnen, 71% keine Kinder hatten.

Diese Zahlen belegen sehr eindrucksvoll, zumindest im akademischen

Bereich, die derzeitige Unvereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die

berufliche und familiäre Doppelbelastung wird auch bei der Frage

nach Teilzeit- bzw. Vollzeitbeschäftigung deutlich. Nur ein Arzt

(5,4%) gab an, in Teilzeit beschäftigt zu sein gegenüber 52

der befragten Ärztinnen (30,6%).

Die Promotion – das ungenutzte

Potential

Ein

weiteres für die Fakultät interessantes Ergebnis ist, dass

65% der Befragten während ihrer Promotion in kein größeres

Forschungsprojekt eingebunden waren. Von den Doktoranden, die in

Forschungsprojekte eingebunden waren, waren doppelt so viele Männer

(84 (43%)) als Frauen (41 (23%)).

An

dieser Stelle muss die Frage gestellt werden, ob hier nicht

wissenschaftliche Kapazitäten vergeudet werden und ob zukünftig

eine effizientere und gezieltere Förderung von Promotionen

innerhalb von Forschungsprojekten nicht sowohl wissenschaftlich als

auch betriebswirtschaftlich sinnvoller wäre. Darüber hinaus

waren 25% mit der Betreuung der Promotion nicht zufrieden.

Insbesondere zu lange Korrekturzeiten, die die Doktorarbeiten unnötig

verzögerten, wurden hier als freie Antwortmöglichkeit am

häufigsten angegeben. Vor dem Hintergrund des neuen

Hochschulrahmengesetzes, das für die Fertigstellung einer

Doktorarbeit sehr klare Zeitvorgaben angibt, erscheint auch in diesem

Punkt ein dringender Handlungsbedarf. Hierbei könnte die neue

Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät ein erster Schritt

hin zu einer effizienteren Nutzung der wissenschaftlichen Ergebnisse

von Promotionen sein.

Die Habilitation – ein

Auslaufmodell?

Was

sich bei der (Nicht)Einbindung der Promotion in Forschungsvorhaben

bereits ankündigt, setzt sich beim Antwortverhalten zur

Habilitation fort. Denn hier trennen sich die Wege der Ärztinnen

und Ärzte. Lediglich 13,5 % der Ärztinnen wollen sich

habilitieren, während sich 42% der Ärzte die Habilitation

anstreben. Allerdings zeigen die Antworten sowohl bei den Frauen als

auch bei den Männern Unsicherheiten: 37% der Ärztinnen und

35% der Ärzte haben die Frage, ob sie sich habilitieren wollen,

mit „vielleicht“ beantwortet. Mit anderen Worten, hier

ruht eine wissenschaftliches Potential, dass es noch zu motivieren

gilt.

Setzt

man diese Ergebnisse mit den Antworten zur Promotion ins Verhältnis,

dann ist zu vermuten, dass die Ärztinnen und Ärzte, die

bereits während der Promotion in eine Forschergruppe integriert

waren, auch motiviert sind, weiterhin wissenschaftlich zu arbeiten,

um schließlich zu habilitieren. Da Männer als Doktoranden

doppelt so häufig in Projekte eingebunden waren als Frauen,

verwundert die bisher noch geringe Habilitationsquote von Frauen

nicht.

Außerdem

ist auffällig, dass lediglich 26,5% aller Befragten angegeben

haben, ihre Habilitation habe einen inhaltlichen und/oder

methodischen Bezug zu der vorangegangenen Promotion. Deutlicher

ausgedrückt, 73,5% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

haben sich mit Beginn ihrer Habilitation in ein völlig

inhaltlich und methodisch neues Gebiet eingearbeitet, und sich

praktisch erst zu diesem Zeitpunkt für ihren zukünftigen

wissenschaftlichen Schwerpunkt entschieden. Hierbei haben

geschlechtsspezifische Unterschiede im übrigen kaum eine

Bedeutung. Die Promotion in der Medizin spielt offensichtlich für

die zukünftige wissenschaftliche Spezialisierung und Laufbahn

eine äußerst geringe Rolle. Damit entscheiden sich

deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Gebiet der

Medizin im internationalen Vergleich sehr spät für ein

wissenschaftliches Schwerpunktthema.

Ähnlich

wie bei der Promotion stellt sich der Zufriedenheitsfaktor beim

Verlauf der Habilitation dar. 28% waren damit unzufrieden und die

Gründe liegen hauptsächlich in der mangelnden Zeit, die

neben Krankenversorgung und Lehre kaum mehr Raum für Forschung

zulässt und in zu geringer Unterstützung. Dabei waren die

Wissenschaftlerinnen wesentlich unzufriedener als ihre männlichen

Kollegen, denn fast die Hälfte aller Habilitandinnen gaben an,

mit dem Verlauf der Habilitation unzufrieden zu sein.

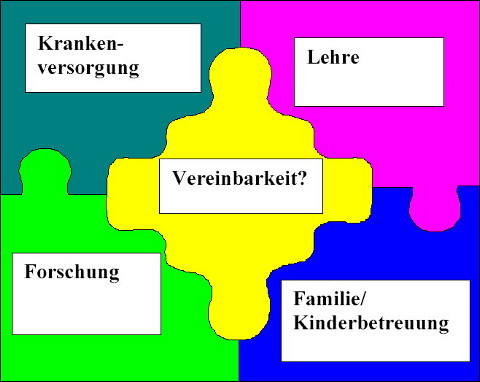

So

ist es auch kaum verwunderlich, dass sich 56% der

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht während der

regulären Arbeitszeit ihrer Habilitation widmen konnten. Das

unter diesen Umständen Forschungsarbeiten nur zögerlich

vorankommen, erstaunt wenig. Doch dieses Phänomen betrifft nicht

nur Lübeck, sondern alle Medizinischen Fakultäten. Eine

Entzerrung des Dreiergestirns Forschung, Lehre und Krankenversorgung

könnte hier Lösungsansätze bieten, um in der Forschung

mittel- und langfristig auch der internationalen Konkurrenz stand zu

halten.

Denn

die interne Verteilung in Routinearbeit sprich Krankenversorgung auf

der einen Seite und Forschung auf der anderen ist nach Meinung von

90% der Befragten ohnehin nicht gleich verteilt. Das heißt,

inoffiziell scheint es bereits eine Aufgliederung des

wissenschaftlichen Personals für erstens Krankenversorgung und

zweitens Forschung zu geben. Und diese Aufgliederung, da sind sich

Männer und Frauen einig, ist geschlechtsspezifisch, denn 62%

meinten, dass Männer mehr Arbeitszeit für Forschung bei

gleicher Qualifikationsstufe investieren als in Krankenversorgung.

In

diese Richtung weisen auch die Antworten auf die Frage nach den

Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Weiterqualifikation.

Hier gibt die überwiegende Mehrheit, nämlich 69%, eine

Freistellung von Routineaufgaben an. Auch in der Förderung durch

den Vorgesetzten sehen 60% eine wesentliche Voraussetzung für

eine wissenschaftliche Karriere. Ebenso beurteilen 51% längerfristige

Arbeitsverträge als einen Garanten für eine

wissenschaftliche Qualifikation, denn Verträge über

lediglich ein oder zwei Jahre bieten weder Planungssicherheit noch

Kontinuität für ein größeres Forschungsvorhaben.

Auf

die frei zu beantwortende Frage, welche Anforderungen die

Teilnehmenden an die Universität stellen würden, wenn sie

heute noch einmal promovieren bzw. habilitieren würden, ist das

Antwortverhalten eindeutig: Insbesondere für Promotionsarbeiten

wünschte sich die Mehrheit eine bessere Betreuung

(Qualitätsstandards) und klarere Strukturen. Ebenso eine bessere

Vermittlung von statistischen Grundlagen war ein häufig

genanntes Item. Einige beklagten auch den Umstand, dass die Promotion

in der Medizin in der Regel bereits neben dem Studium geschrieben

werde, was in den Augen vieler Befragter geradezu eine Abwertung der

Promotion sei. Um die Promotion wissenschaftlich aufzuwerten, seien,

wie auch in anderen Fächern üblich, Promotionszeiten nach

dem Studium einzurichten, während der man sich intensiv der

wissenschaftlichen Arbeit widmen könne.

Die

Juniorprofessur stößt bei den Befragten auf wenig

Akzeptanz. Die Mehrheit (71,2%) lehnte die Juniorprofessur als

Alternative zur Habilitation ab. Dabei zeigten sich die Ärztinnen

jedoch etwas aufgeschlossener: Immerhin konnten sich knapp 40% der

Ärztinnen eine Juniorprofessur als Alternative zur Habilitation

vorstellen gegenüber nur 24,7% der Ärzte.

Wissenschaftlerinnen und Ärztinnen

– noch nicht entdeckte Potentiale

Die

geringe Habilitationsquote bei den Ärztinnen spiegelt sich auch

in den sonstigen Forschungsaktivitäten wieder.

Hierbei

spielen beispielsweise die Besuche von Fachkongressen eine besondere

Rolle. Zwar besuchen Frauen wie Männer nahezu ähnlich oft

Kongresse, jedoch treten Männer wesentlich häufiger als

Referenten (71%) auf als Frauen (53%). Und diese Vortragshäufigkeit

steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Publikationsaktivitäten.

Während

70,7% der befragten Ärzte in den vergangenen 2 Jahren publiziert

haben (Originalarbeiten), konnten hier nur 44,2% der Ärztinnen

die Frage mit ja beantworten. Auch bei der Antragstellung von

Drittmitteln ist die Quote bei den Männer mit 47,3% deutlich

höher als bei den Frauen (17,5%).

Die

Gründe hierfür reichen von mangelnder Unterstützung

bzw. Freistellung von der Krankenversorgung bis hin zum mangelnden

Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten (26%). Gerade das Verfassen

von Publikationen oder Anträgen scheint für viele

problematisch (17%), da hierfür Zeit und vor allem Ruhe benötigt

wird, die im Klinikalltag so nicht vorhanden ist. Ist der private

Alltag dann noch von Kinderbetreuung geprägt, ist es

insbesondere für Ärztinnen schwer, sich weiterhin in der

Forschung zu engagieren. Unflexible Kinderbetreuungszeiten und zu

wenig Hort- und Krippenplätze tun ihr übriges. Nichts Neues

also!

Doch

nun gibt es Bestrebungen seitens der Medizinischen Fakultät,

zumindest Ärztinnen, die den Spagat zwischen Lehre,

Krankenversorgung und Forschung auf der einen Seite und Familie auf

der anderen zu erleichtern. Seit vergangenem Jahr wird über die

interne Forschungsförderung der Medizinischen Fakultät ein

Programm angeboten, dass sich zunächst speziell an Ärztinnen

mit Kindern richtet. Sie haben die Möglichkeit auf Antrag eine

6-12monatige Freistellung von der Krankenversorgung zu bekommen, um

ihr Habilitationsvorhaben zu beenden.

Nach Auswertung der Befragung ein lohnenswertes und von vielen

Befragten durchaus gefordertes Programm. Zumindest war es eine

wiederholt geäußerte Antwort auf die frei zu beantwortende

Fragen, welche Anregungen und Wünsche sie denn hätten, um

den Frauenanteil in der Wissenschaft und Forschung zu steigern.

Zusammenfassung

und Ausblick

Hinsichtlich

der Unvereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie hat

die Umfrage an der Universität zu Lübeck letztlich die

Ergebnisse von ähnlichen Umfragen in Göttingen

und Berlin

bestätigt. Noch immer lasten mehrheitlich die familiären

Verpflichtungen auf den Schultern der Frauen, was sich insbesondere

während der medizinischen Weiterbildung und der

wissenschaftlichen Qualifizierungsphase ungünstig auf die

Karriereverläufe von Ärztinnen auswirkt. Und die meisten

Ärztinnen haben nach der vorliegenden Umfrage ihre Kinder

während der Facharztweiterbildung bekommen. Mangelnde

Kinderbetreuung und unflexible Öffnungszeiten der

Kinderbetreuungseinrichtungen erschweren nach Angaben der Befragten

entscheidend die weitere berufliche Entwicklung von Frauen. Dies wird

auch geradezu gebetsmühlenartig von bundesweiten Studien immer

wieder bestätigt. Trotz dieser erwiesenen Defizite erscheinen

politische Entscheidungen und vor allem deren Umsetzungen in weiter

Ferne. Allein immer wieder beschworene Absichtserklärungen

seitens des Bundesfamilienministeriums reichen eben nicht, um in

dieser Frage eine Trendwende einzuläuten.

Vor

diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll und richtig, dass die

Universität zu Lübeck zumindest bei der Nachwuchsförderung

einen Schwerpunkt auf die Qualifizierung von wissenschaftlich

engagierten Ärztinnen mit Kindern gesetzt hat.

Ein

weiteres wichtiges Ergebnis dieser Umfrage ist die viel zu geringe

Einbindung von Doktoranden insbesondere von Doktorandinnen in

Forschungsprojekte. Dabei hätte die stärkere Nutzung von

Promotionen für Forschungsschwerpunkte für alle Beteiligten

nur Vorteile:

Eine

intensivere Einbindung von DoktorandInnen hat in der Regel eine

bessere Betreuung zur Folge.

Die

zielgerichtete Einsetzung von Promotionsthemen bedeutet einen

zielgerichteten Einsatz von Materialien (z.B. Reagenzien, Rohstoffe

etc.) und ist damit kostensparend.

Ist

eine Promotion teil eines Forschungsprojektes, erhöht dies in

der Regel auch die Qualität der Promotionsarbeit.

Für

wissenschaftlich engagierte DoktorandInnen eröffnet sich früher

die Möglichkeit, für sich einen wissenschaftlichen

Schwerpunkt zu definieren und diesen kontinuierlich für eine

Habilitation auszubauen. Eine frühe wissenschaftliche

Profilierung würde sich insbesondere für Frauen günstig

auf den Karriereverlauf auswirken.

Wissenschaftliche

Kontinuität ist schließlich auch eine der Voraussetzungen

für wissenschaftliche Spitzenleistungen.

Mit

der Etablierung der neuen Promotionsordnung ist sicherlich ein

erster, wichtiger Schritt getan worden, sich dieser Problematik

anzunehmen.

Für

die weitere wissenschaftliche Qualifizierung war für die meisten

Befragten die Freistellung von der Krankenversorgung die wichtigste

Voraussetzung und zwar sowohl für Ärzte als auch für

Ärztinnen. Ein Vorschlag einer Befragten war, ein verbindliches

Curriculum für wissenschaftlich engagierte Ärzte und

Ärztinnen zu erstellen, in dem Freistellungen von der

Krankenversorgung geregelt werden.

Anhang: Allgemeine

Fragen

Für

wie wichtig halten Sie folgende Aspekte für Ihre Arbeit?

(Angaben

in Prozent)

An der Medizinischen Fakultät/Klinikum sind Frauen

in den gehobenen/leitenden Positionen unterrepräsentiert. Welche

Gründe kämen Ihrerseits hierfür in Frage [Angaben

in Prozent]?

Aktuelles

aus der UzL

Zur

Förderung von Unternehmensgründungen aus Hochschulen hat

das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Programm

„EXIST- Existenzgründungen aus Hochschulen aufgelegt. Zu

den EXIST-Existenzgründungsnetzwerken gehört auch KOGGE,

welches die Gründungsaktivitäten aus der Wissenschaft für

den Raum Schleswig-Holstein koordiniert.

Ein

Projekt dieses Programms ist das Servicezentrum für

Existenzgründerinnen aus Lübecker Hochschulen, kurz deluex

genannt, das die Universität zu Lübeck bereits im Mai 2003

offiziell eröffnet hat.

Forschungsergebnisse

zum Thema Existenzgründungen zeigen, dass das unternehmerische

Potenzial von Frauen lange nicht ausgeschöpft ist. In

Deutschland wie in anderen Ländern, gründen Frauen seltener

als Männer. Hierzulande liegt der Anteil der weiblichen

Selbständigen bei nur 27%. Damit belegt die Bundesrepublik im

europäischen Vergleich lediglich Rang 11.

Vor

allem bei Existenzgründungen aus den Hochschulen sind

Wissenschaftlerinnen kaum vertreten, wie die Exist-Begleitforschung

gezeigt hat. Von 5300 Studierenden (davon 45% Studentinnen) an zehn

Hochschulen haben sich nur 9% der Befragten nachdrücklich für

eine Existenzgründung oder Ausgründung interessiert. Davon

waren 75% Männer.

Vor

diesem Hintergrund hat sich das deluex-Servicezentrum die

frauenspezifische Beratung und Qualifizierung rund um die Themen der

beruflichen Selbständigkeit sowie die Förderung der

Kommunikation und des Erfahrungsaustausches zum Ziel gesetzt.

Das

deluex- Servicezentrum bietet individuelle Beratung zur

Konkretisierung einer Geschäftsidee, monatliche Vorträge,

Seminare und Workshops zu fachspezifischen Themen und stellt

technische Hilfsmittel für die eigene Recherche zur Verfügung.

Besucherinnen steht kostenloses Informationsmaterial zu allen

relevanten Themenbereichen der Existenzgründung und eine

Handbibliothek mit Fachliteratur zur Verfügung.

Im

ersten Jahr des Bestehens nutzten bereits 69 Frauen das Angebot des

Servicezentrums. Mehrere Frauen befinden sich auf dem Weg zur

Gründung einer Voll- oder Teilzeitselbständigkeit. Die

Initiatorin des Unternehmens DermaFocus GmbH, gegründet am 1.

Oktober 2003, nahm als eine der ersten Frauen das Beratungsangebot

des deluex-Servicezentrums in Anspruch und wurde auf dem Weg zur

Gründung begleitet.

Wer

mehr über das deluex - Servicezentrum für

Existenzgründerinnen aus Lübecker Hochschulen erfahren

möchte oder plant, sich selbständig zu machen, kann sich an

Frau Anke Jacobs, Tel. 0451/500-4476, Email:

jacobs@zuv.uni-luebeck.de,

wenden oder unsere Homepage www.deluex.uni-luebeck.de

mit dem aktuellen Veranstaltungskalender für 2004 besuchen.

Sie

finden deluex auf dem Lübecker Uni-Campus im Haus 154, in den

Räumen der Frauenbeauftragten.

News

Familie und Beruf sind in Deutschland immer noch schwer zu vereinbaren

Frauen

mit Kindern in Frankreich sind häufiger berufstätig als

deutsche Frauen, und dies, obwohl Französinnen häufiger

Mütter sind und auch mehr Kinder haben. So gingen im Jahr 2000

in Frankreich 68 Prozent der Mütter einer Beschäftigung

nach, während dieser Anteil in Deutschland nur bei 57 Prozent

liegt.

Besonders

groß ist der Unterschied zwischen beiden Ländern für

Mütter mit Kindern im Alter von bis zu sechs Jahren: Nur 36

Prozent der deutschen Frauen mit mindestens einem Kind unter sechs

Jahren sind erwerbstätig, in Frankreich hingegen 59 Prozent. Das

zeigen Auswertungen repräsentativer Datensätze im Zentrum

für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim.

Eine

Erklärung für die höhere Erwerbstätigkeit bei

größerem Kinderreichtum in Frankreich ist die im Vergleich

zu Deutschland anders strukturierte Familienpolitik. Die französische

Familienpolitik verfolgt traditionell das Ziel, die Vereinbarkeit von

Beruf und Familie zu gewährleisten. Dies spiegelt sich

beispielsweise in einem flächendeckenden Netz an staatlichen

Kinderbetreuungsangeboten wider. In Deutschland hingegen konzentriert

sich die Familienpolitik vorrangig auf die finanzielle Würdigung

der Erziehungstätigkeit, beispielsweise durch Bundes- und

Landeserziehungsgeld. Wie wichtig gut ausgebaute staatliche

Kinderbetreuungsangebote sind, zeigt auch ein Vergleich von

berufstätigen Müttern in West- und Ostdeutschland. Hierbei

zeigt sich, dass sich ostdeutsche Frauen mit Kindern ähnlich wie

die Französinnen verhalten: Sie sind wesentlich häufiger

berufstätig. So gehen etwa in Westdeutschland nur 15 Prozent der

Mütter einer Vollzeitbeschäftigung nach, in Ostdeutschland

dagegen 42 Prozent. Es liegt nahe, dies auf die nach wie vor bessere

Kinderbetreuungssituation in Ostdeutschland, insbesondere auch

ganztags und für Kleinkinder, zurückzuführen.

Als

unzutreffend entpuppt sich für Deutschland die oft geäußerte

Behauptung, dass Frauen mit höherer Schulbildung weniger Kinder

bekommen als Frauen mit geringerer Schulbildung. Vielmehr werden

höher qualifizierte deutsche Frauen heute später Mutter.

Dagegen zeigt sich in Frankreich durchaus ein Zusammenhang zwischen

Bildungsniveau und Geburtenzahl. Für beide Länder gilt

indes, dass junge Mütter nach der Geburt eines Kindes umso

häufiger wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, je höher

ihre Bildung ist.

Download

der Studie:

ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0350.pdf

News

Eine

ausführliche Datenbank zum Thema Frauengesundheit hat die

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) ins

Netz gestellt.

Die

Sammlung gliedert sich in sechs Themenbereiche:

Gesundheit

Reproduktive

Gesundheit

Lebenssituation

Krankheit

Soziale

Faktoren

Politik.

Jeder

Bereich teilt sich wiederum in Einzelthemen bzw. Indikatoren auf,

insgesamt 26. Unter dem Thema Lebenssituation gibt es beispielsweise

Daten zu Alkoholmissbrauch, illegalen Drogen, Suchtprävention,

Behinderung sowie Ernährung. Zu jedem einzelnen Indikator sind

Literatur, Datensammlungen bzw. Statistiken, Organisationen und

weiterführende Links zusammen getragen. Die Informationen sind

je nach Thema für die Region Deutschland, Europa, USA oder

International erhältlich, wobei es sich überwiegend um

bibliographische Angaben handelt. Seltener können sich

Nutzerinnen eine Kurzfassung herunterladen. Derzeit umfasst die

Sammlung etwa 2000 Einträge, die kontinuierlich aktualisiert

werden. Aufbau und Inhalt der Datenbank entspricht dem

interdisziplinären und integrativen Ansatz in der

Frauengesundheitsforschung.

Zusammenfassend

eine gut aufgebaute Internetseite, auf der es viel Neues über

Frauengesundheit und –krankheit zu entdecken gibt.

Weitere

Informationen:

www.bzga.de/frauengesundheit

News

Statistisches Bundesamt stellt neue Hochschuldaten vor

Im

Dezember 2003 wurden in Berlin aktuelle Ergebnisse der

Studierendenstatistik sowie ausgewählte Strukturdaten der

Hochschulstatistiken vorgestellt.

Nach

ersten vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes

haben sich im gerade begonnenen Wintersemester 2003/2004 an den

Hochschulen in Deutschland fast 2,026 Mill. Studierende

eingeschrieben, so viele wie nie zuvor. Gegenüber dem Vorjahr

(1,939 Mill. Studierende) waren dies fast 87 000 Studierende mehr (+

4,5%). Damit sind nun erstmals mehr als 2 Mill. Studierende in

Deutschland immatrikuliert.

Im

Wintersemester 2003/2004 studieren 1,438 Mill. (71%) Frauen und

Männer an Universitäten oder vergleichbaren Hochschulen,

555 000 (27%) an Fach- oder Verwaltungsfachhochschulen und 32 000

(2%) an Kunsthochschulen. Der Anteil der Frauen an den Studierenden

blieb im Vergleich zum vorangegangenen Wintersemester 2002/2003

unverändert bei 47,4%. In den Jahren zuvor war dieser Anteil

kontinuierlich gestiegen.

Auch

die Zahl der Studienanfänger erreichte im Studienjahr 2003/2004

(Sommersemester 2003 und Wintersemester 2003/2004) mit rund 385 000

(+ 7% zum Vorjahr) einen neuen Höchststand. Unter den

Studienanfängern sind knapp 186 000 Frauen. Nachdem im

Studienjahr 2002/2003 erstmals mehr Frauen als Männer ein

Hochschulstudium begonnen hatten, liegt der Frauenanteil bei den

Studienanfängern im aktuellen Studienjahr bei 48%.

Nach

ersten vorläufigen Ergebnissen liegt die Studienanfängerquote,

d.h. der Anteil der Studienanfänger an der gleichaltrigen

Bevölkerung, für das Studienjahr 2003/2004 bei 39,6%. Im

Vorjahr hatte sie noch 37,1% betragen. Damit setzt sich der in den

vergangenen zehn Jahren zu beobachtende Anstieg weiter fort.

Gegenüber 1993 (25,5%) hat sich die Studienanfängerquote um

14 Prozentpunkte erhöht. In den Jahren 1999 bis 2002 war die

Quote bei den Frauen jeweils höher als bei den Männern. Mit

40,1% fällt sie bei den Männern nun wieder etwas höher

aus als bei den Frauen (39,1%).

Im

Studienbereich Informatik nahmen ersten Ergebnissen zufolge im

Studienjahr 2003/2004 gut 33.600 Studierende im ersten Fachsemester

ihr Fachstudium auf. Nach einem sprunghaften Anstieg in der zweiten

Hälfte der 1990er Jahre und einem seit 2000 anhaltenden Rückgang

nahmen die Neueinschreibungen in Informatik somit wieder zu (+ 3,5%

zum Vorjahr).

Fast

33 500 Studierende begannen im Studienjahr 2003/2004 ein Fachstudium

im Studienbereich Maschinenbau/Verfahrenstechnik, 8% mehr als im Jahr

zuvor. Der seit 1998 in diesem Studienbereich zu beobachtende Anstieg

hält damit auch im sechsten Jahr in Folge an. Die Zahl der

Studierenden im ersten Fachsemester im Studienbereich Elektrotechnik

beträgt rund 17 300, das sind 3% weniger als im Jahr zuvor. Der

Anstieg seit Mitte der 1990er Jahre ist damit zunächst beendet.

Dagegen nahmen im Studienjahr 2003/2004 mit knapp 8 700 zum zweiten

Mal in Folge mehr Studierende ein Fachstudium im Bereich

Bauingenieurwesen auf (+ 7% gegenüber dem Vorjahr).

Auch

beim Frauenanteil gibt es weiter deutliche Unterschiede zwischen den

Studienbereichen: Im Bereich Bauingenieurwesen sind – bei

steigender Tendenz – bereits mehr als ein Viertel (26%) der

Studierenden im ersten Fachsemester Frauen. In den Studienbereichen

Elektrotechnik (9%), Maschinenbau/ Verfahrenstechnik (17%) und

Informatik (17%) ist die Frauenbeteiligung deutlich geringer.

Weitere

Informationen:

http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2003/p4920071.htm

News

Die

Deutsche Forschungsgemeinschaft bietet momentan vor allem

Nachwuchswissenschaftlern durch sogenannte „portable“

Förderangebote die Möglichkeit, in der Nähe des

Partners zu arbeiten. Dies gilt insbesondere für die

Stipendienprogramme, das Förderangebot „Eigene Stelle“

sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch für das

Emmy-Noether-Programm. Darüber hinaus trägt sie in ihrem

Förderangebot den besonderen Anforderungen Rechnung, die sich

für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen, die Beruf

und Familie vereinbaren möchten. So ermöglichen

DFG-Stipendien, die Arbeitszeit aus familienbedingten Gründen

für einen der Elternteile auf bis zu 50 Prozent zu verringern.

Dementsprechend verlängert sich die Förderlaufzeit. Ferner

erhöhen sich Auslandszuschläge bei Begleitung durch den

Ehepartner oder Kinder und die DFG zahlt Fahrtkosten sowie Zuschüsse

zu Rück-Umzugskosten für die ganze Familie bei längeren

Auslandsaufenthalten. In Programmen, in denen es Altersgrenzen gibt,

werden Familienzeiten selbstverständlich berücksichtigt.

Spätestens

die gemeinsame Tagung von DFG und Stifterverband hat gezeigt, dass

die Themen „Förderung von Doppelkarriere-Paaren in der

Wissenschaft“ sowie „Vereinbarkeit von Familie und

Wissenschaft als Beruf“ wichtige Bausteine sind, um tatsächlich

hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher für eine Karriere

in Forschung und Lehre zu gewinnen. Das Presse-Echo zur Tagung hat

unter Beweis gestellt, welch großes Interesse auch in

Deutschland an diesen Zusammenhängen besteht. Viel zu tun bleibt

allerdings noch, wenn es um die Verwirklichung von Maßnahmen

geht, mit denen Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Wissenschaftler-Paaren Berufswege ebnen und generell das Leben

erleichtern könnten. Da nicht nur Deutschland vor dieser

Herausforderung steht, empfehlen sich in diesem Zusammenhang auch

gemeinsame europäische Aktivitäten.

Impressum:

Herausgeberin:

Die

Frauenbeauftragte

Universität zu Lübeck

Ratzeburger

Allee 160

23538 Lübeck

e-Mail:

voigts@medinf.uni-luebeck.de

Druck:

Universität zu Lübeck

|